Vladimir Haensel fu l’ingegnere

chimico americano al quale è dovuta l’invenzione del processo di Platforming –

che migliora la qualità della benzina, ottenuta dal petrolio greggio per

distillazione primaria.

LA VITA. Nato a Friburgo (Germania) il 1°

settembre 1914, trascorse infanzia e giovinezza a Mosca, dove suo padre, Paul

Haensel, era professore di economia. Si trasferì negli USA nel 1930.

Conseguì il baccellierato alla

Northwestern University e la laurea al MIT nel 1937, ottenendo un posto di

lavoro alla UOP (Universal Oil Products company) nello stesso anno. Continuò

comunque gli studi e concluse il dottorato nel 1941 alla Northwestern

University nel 1941.

Durante la Seconda Guerra

Mondiale, fu in Europa per documentarsi sui progressi della chimica tedesca

intorno allo sviluppo dei carburanti sintetici.

Fece carriera in UOP nel settore

ricerca e sviluppo; nel 1980 divenne docente di ingegneria chimica

all’Università del Massachusetts, ove rimase fino alla morte avvenuta il 15

dicembre 2002.

Egli si interessò di superfici

catalitiche, brevettando diversi metodi per migliorare i processi chimici

nell’industria petrolifera e dando un contributo notevole allo sviluppo del

convertitore catalitico per automobili.

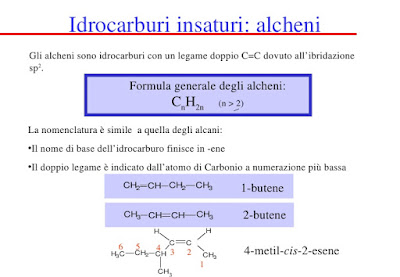

GLI ANTEFATTI. Per migliorare la qualità della

benzina primaria, già negli anni Trenta si procedeva con un Reforming termico, condotto a elevate temperature (600°C) e

pressioni: questo favoriva tuttavia la formazione di olefine, idrogeno e soprattutto

coke.

Benzine di alta qualità,

destinate all’aviazione militare, erano state nel frattempo ottenute sempre nei

laboratori UOP da Bloch, Pines e Ipatiev attraverso l’alchilazione di frazioni

gassose (a 3 o 4 atomi di carbonio) a dare ottani ramificati (a 7 o 8 atomi di

carbonio): la reazione era catalizzata da acidi. Prima fu usato l’ac.

solforico, poi sostituito dall’ac. fluoridrico. Pines sottolineò poi come anche questo carburante permise agli aerei della RAF di vincere la battaglia

d’Inghilterra (10 luglio – 31 ottobre 1940), giocando sulla aumentata velocità dei

velivoli alleati rispetto a quelli tedeschi.

Durante la Seconda Guerra

Mondiale, il metilcicloesano era convertito in toluene su catalizzatori a base

di ossidi di molibdeno e alluminio – che però favorivano anche la formazione di coke.

IL PLATINO. Scoperto da Antonio

De Ulloa a metà del Settecento, il platino era noto ai chimici per le sue proprietà

catalitiche fin dagli inizi del XIX secolo. Dall’accendino di Dobereiner alla decomposizione

dell’acqua ossigenata (reazione per la quale Berzelius introdusse il termine catalisi), dall’ossidazione di SO2

di Knietsch a quella dell’ammoniaca di Ostwald: alcune reazioni favorite da

questo metallo erano note e descritte.

Il platino era troppo costoso per

essere impiegato tal quale nell’industria petrolifera: Haensel dimostrò che

producendo un supporto ceramico sul quale era dispersa in superficie una

piccola quantità di metallo, era possibile sfruttare comunque le sue qualità

catalitiche.

L’azione del platino, combinata

con le proprietà acide dell’allumina (attivata con cloruro), favoriva l’incremento della qualità dei

carburanti (in particolare del potere antidetonante, espresso in termini di numero di ottano) grazie a:

- isomerizzazione

delle catene lineari (benzina normale) a ramificate (benzina super)

- deidrociclizzazione degli idrocarburi lineari a cicloalcani e deidrogenazione

dei cicloalcani ad aromatici. Al contempo si otteneva idrogeno, necessario per

rimuovere zolfo, azoto, ossigeno ma responsabile anche di indesiderate reazioni

di hydrocracking (che portano alla formazione di prodotti leggeri: metano,

etano, propano, butano).

LE TECNOLOGIE. Il primo impianto entrò in

funzione nel 1949 nella raffineria di Muskegon, in Michigan: tuttavia si notò

che il catalizzatore (circa un chilo di platino distribuito in 4,5 tonnellate di

allumina) era soggetto ad avvelenamento da parte di composti azotati,

solforati, arsenico e metalli – pertanto era necessario pretrattare la carica

con idrogeno e opportuni catalizzatori per eliminare i veleni.

Un progresso fondamentale fu

stato segnato dall’introduzione di un catalizzatore bimetallico a base di

platino e renio (che limita l’attività del platino): il processo fu sviluppato

nei laboratori della Chevron e prese il nome di Rheniforming.

Seguirono il Powerforming della

ESSO, il Magnaforming e il Catforming dell’Atlantic, l’Ultraforming della

British Petroleum, l’Houdriforming, il Sovaforming della Socony Vacuum, il

Premiumforming della Snam Progetti e il processo Octanizing – Axens dell’IFP.

La rapida diffusione del processo

è dovuta al fatto che esso produce al contempo benzina di alta qualità, idrogeno e idrocarburi aromatici (BTX).

L’idrogeno è separato subito

dalla miscela dei prodotti di reazione e usato in raffineria; la benzina è

separata dai BTX per distillazione estrattiva e poi è stabilizzata; i BTX sono frazionati

a parte e destinati alla petrolchimica.